外観検査におけるキズの検査基準とは?関連するJIS規格や欠陥の種類を解説

外観検査における「キズの基準」は、製品の合否を左右する重要な指標です。基準が曖昧だと判定のばらつきや不良流出を招く恐れがあります。本記事では、JIS規格に基づく検査条件や限度見本/標準見本/不良見本の活用方法を交え、精度と再現性を高める基準設定のポイントを解説します。

目次

外観検査における基準設定の重要性とは

外観検査は製品の品質を担保する重要な工程です。その効果は基準設定によって大きく左右されます。基準が曖昧なままでは、不良品の流出や過剰な不良判定といった問題を招く恐れがあるためです。この章では、外観検査における基準設定の役割と基準を設定するメリットを解説します。

外観検査における基準の役割

外観検査における基準は、製品の「良品」と「不良品」を客観的に区別するための判断指標です。言い換えると、現場で製品の品質判定を行う上での「ものさし」として機能します。

明確な基準を設けることで、検査プロセスに一貫性をもたらします。さらに、基準は顧客要求との整合性を確保する手段です。顧客が求める品質水準と社内基準を一致させれば、過剰品質やクレームを防ぐ役割も果たします。

明確な基準を設定するメリット

明確な基準を設定する代表的なメリットは、次の3つです。

- 検査のばらつき削減

- 新人教育の効率化

- 歩留まり向上

明確な基準を設けると、外観検査の精度と効率が大きく向上します。異なる検査員でも同一の判定結果が得られるため、多人数や三交代制の現場で特に有効です。検査員ごとの判断軸が統一され、ばらつきが減少します。

判断基準が明文化されていれば、新人教育もスムーズです。限度見本を活用すれば、短期間で検査スキルを習得できます。さらに、基準に沿って収集したデータを分析すれば、欠陥傾向の可視化や歩留まり改善が可能です。このように、基準の明確化は検査精度の安定化と品質管理の効率化を同時に実現します。

外観検査の主要な基準

外観検査では、良品と不良品を明確に区別するために「見本」を用いた評価基準を設定することが一般的です。ここでは代表的な3種類の見本について解説します。

限度見本

限度見本は、合格と不合格の境界線を示す見本です。「これ以上悪ければ不良」という判断基準を具体的に示すもので、検査現場で最も頻繁に使用されます。たとえば、キズの長さが5mm以内なら合格、それを超えたら不良といった判定を行う際、5mmのキズがある実物サンプルを限度見本として用意します。限度見本は、現場でいつでも参照できるように配置して、定期的な見直し・更新が必要です。

不良見本

不良見本は、明らかに不合格となる欠陥を示した見本です。限度見本よりも悪い状態を示すもので、「このような欠陥は絶対に流出させてはならない」という基準を明確化させる目的があります。クラック、大きな打痕、著しい変色など、重大な欠陥の実例を集めたもので、特に新人教育において有効なツールです。

欠陥の実例を写真にしたり、現物を残しておくなど、現場でいつでも参照できるように管理しましょう。また、限度見本と同様、定期的に見直して、最新の基準を反映させておく必要があります。

標準見本

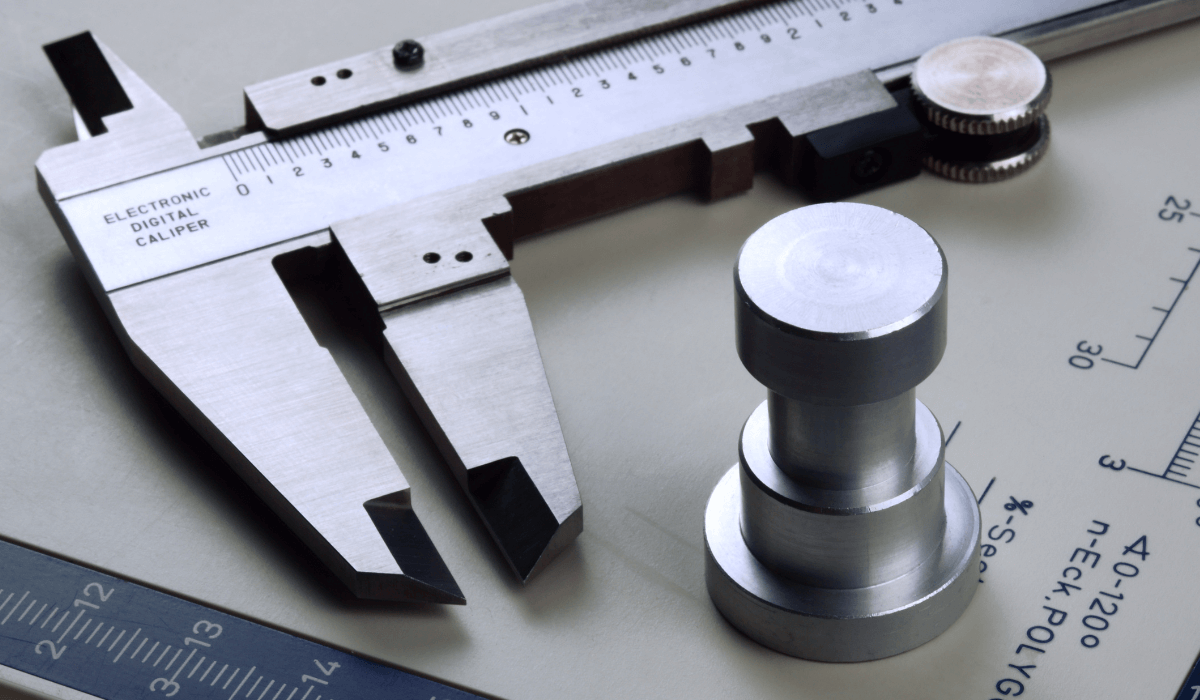

標準見本は、理想的な良品状態を示す見本です。「このレベルの品質を目指す」という目標を明確にするもので、製造現場と検査現場の品質意識を統一する役割を果たします。製品の寸法が標準見本と一致すれば、寸法においては合格とする、といった判断が可能です。

標準見本と実際の製品を比較することで、品質のばらつきや経時的な変化を早期に発見することにもつながります。

外観検査におけるJIS規格に基づいた基準

外観検査を実施する際、客観的で信頼性の高い基準を設定するためには、JIS(日本産業規格)を参考にすることが有効です。JIS規格は、国内の産業界で広く認められた標準であり、検査環境や条件について具体的な指針を提供しています。ここでは、JIS規格を参考にするメリットや外観検査に関する代表的なJIS規格について解説します。

JIS規格を参考にするメリット

JIS規格に基づいて検査条件を設定することで、以下のようなメリットが得られます。

- 客観性と説得力の向上:国が認めた規格に準拠することで、取引先や顧客からの信頼獲得につながります

- 検査環境の最適化:照明や測定器具の設備投資において、過不足のない適切な環境構築が可能です

- 業界標準との整合性確保:同業他社と同じ基準を用いることで、業界全体の品質水準に合わせることができます

JIS Z 9110(照度基準)

JIS Z 9110は「照明基準総則」として、様々な作業環境における適切な照度を規定した規格です。外観検査においては、照明条件が判定精度に大きな影響を与えるため、この規格に基づいた照度設定が推奨されます。この規格では、作業の種類や対象物の細かさに応じて必要な照度が定められており、精密な外観検査では750~1,500ルクス程度が基準とされています。

実際の運用では定期的な照度測定が重要です。照明は使用時間とともに明るさが低下するため、定期的に照度計で測定し、基準値を下回っている場合は交換や追加を実施しましょう。加えて、日々の汚れや劣化の影響も受けますので、メンテナンスのスケジュールも設定しておくのがおすすめです。

また、単に明るさだけでなく、照明の均一性や光源の種類についても考慮しましょう。LED照明と蛍光灯では色の見え方が異なるため、製品特性に応じた適切な光源選択がポイントです。

出典:日本産業標準調査会

JIS規格で定義された管理基準

JIS規格では、外観検査に関連する様々な管理基準が定義されています。照明条件のJIS Z 9110に加え、寸法測定のJIS B 0401(寸法公差の方式)、表面粗さのJIS B 0601などが代表的です。色彩評価ではJIS Z 8721(色の表示方法)やJIS Z 8730(色差式)があり、色ムラや変色の判定基準を定量的に設定する際の参考になります。

また、樹脂製品やゴム製品など環境条件によって状態が変化しやすい材料を扱う場合、温度や湿度管理に関する規格も参考になるでしょう。

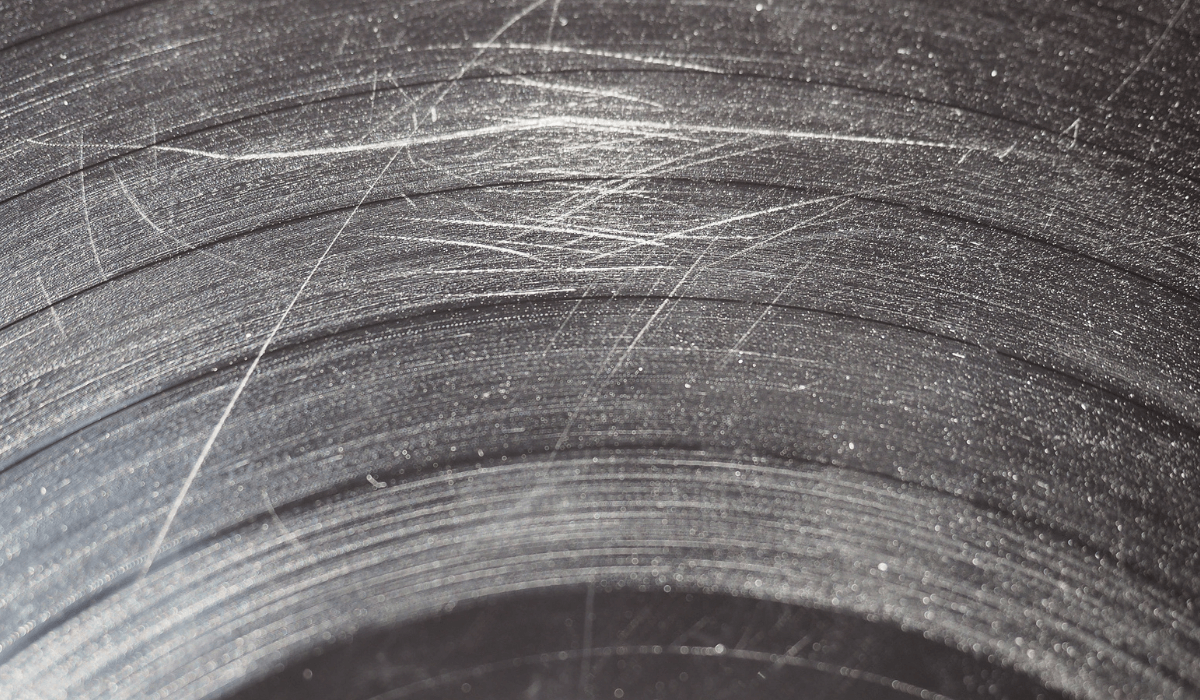

外観検査において「キズ」に分類される欠陥の種類

外観検査で検出対象となるキズには、発生原因や形状によって様々な種類があります。代表的なものとしては、製品の一部が欠けたり割れたりする「欠け・クラック」、外部からの衝撃によって生じる「打痕」、直線状に走る「線状キズ」、小さな点として現れる「点状キズ」などが挙げられます。

これらのキズは、発生位置や大きさ、深さによって製品の機能や外観品質に与える影響が異なるため、それぞれの特性を理解した上で適切な判定基準を設定することが重要です。

なお、溶接の外観検査における基準については、次の記事をご参照ください。溶接の外観検査基準である「溶接部外観検査基準JASS 6-20011」について紹介しています。

「溶接の外観検査とは?検査の種類、検出できる欠陥、近年の課題などをわかりやすく紹介」

外観検査の基準を維持・運用するためのポイント

外観検査の基準は、一度設定すれば終わりではありません。製品仕様の変更や新しい材料の採用など、製造条件が変わるたびに見直しが必要です。基準が古いまま運用されると、実際の製品品質とのズレが生じ、誤判定やクレームにつながる恐れがあります。

ここでは、基準を安定的に運用するための主なポイントをまとめました。

- 定期的な見直しと更新

- 環境条件の安定化

- データによるフィードバック運用

1. 定期的な見直しと更新

基準書や限度見本は、半年〜1年を目安に点検・更新しましょう。見本の劣化や色あせ、JIS規格の改訂があった場合は、速やかに差し替える必要があります。特に長期量産品では、工程変更や金型の摩耗により欠陥の傾向が変化するため、最新状態を反映した基準維持が欠かせません。

| チェック項目 | 推奨頻度 | 主な対応内容 |

|---|---|---|

| 限度・不良見本の状態確認 | 半年ごと | 劣化・色変化の確認、再作成 |

| JIS規格や社内基準の改訂確認 | 年1回 | 最新版との照合、基準書更新 |

| 判定基準の妥当性レビュー | 半年〜年1回 | 不良率・歩留まりデータに基づく再評価 |

2. 環境条件の安定化

検査基準が適切でも、検査環境が一定でなければ判定精度は維持できません。照度・温湿度・作業姿勢など、検査条件を一定化させましょう。

特に照度は外観検査精度に直結します。そのため、JIS Z 9110の750〜1,500ルクスを目安に定期測定を行うなど、照明劣化による見落としを防止するよう対策をすることが大切です。

外観検査における主要な照明技術と選定基準については、以下の記事で詳しく紹介しています。

関連記事:【外観検査の照明技術】コントラスト最大化のための実践ガイド

3. データによるフィードバック運用

不良率・歩留まり・判定差異などのデータを定期的に分析し、基準の妥当性や運用の精度を客観的に確認しましょう。結果をもとに「限度見本の再設定」や「照明条件の見直し」など、改善サイクル(PDCA)を回すことで、検査の信頼性を長期的に維持できます。

外観検査の基準設定は品質を左右する重要な要素!外観検査工程の最適化ならTMCシステムにご相談ください!

この記事では、外観検査における基準設定の重要性、限度見本・不良見本・標準見本といった評価基準の種類、そしてJIS規格に基づいた検査条件の設定方法について解説しました。

外観検査の基準設定で押さえるべきポイントは、検査員の主観に左右されない明確な判定基準を用意することです。限度見本などの具体的な見本を活用し、JIS Z 9110で推奨される750~1,500ルクスの照度を確保すれば、検査精度の向上と判定のばらつき削減が実現します。

外観検査工程の基準設定や省人化にお悩みの場合は、ぜひTMCシステムにご相談ください。TMCシステムでは外観検査ソリューションを提供しています。人手不足や品質の安定化といった課題に対して、外観検査装置の導入をトータルでサポート可能です。既存のライン設備への導入や多品種少量生産に対応した検査装置も提供しております。まずはお気軽に課題をご相談ください。